INTRODUCTION

開発の概要

ユアサ商事は、ヒト・モノ・カネ・技術など様々なものを”つなぐ”ことで社会課題解決するつなぐソリューションを進めています。廃棄物問題、ひいてはカーボンニュートラルに関しても全社で取り組んでいます。そのひとつが、YUASAアップサイクルソリューションズです。

FEATURE

サービスの特徴

ソリューション① 廃棄物を建材に

廃棄物のアップサイクルのひとつとしてユアサ商事では「固める」ソリューションを提案しています。

無機物、有機物(食料残渣等含む)問わず様々なものを固め、新たな商材へアップサイクルします。

中でも以下の3つがユアサ商事ならではの強みです。

- 廃棄物の種類にマッチする「固める」技術の提案

- 強度を要求される大型の建材等へのアップサイクルが可能

- 取引先ネットワークを通じ商材販路までトータルで提案

技術・デザイン・販路までのトータル提案により

アップサイクルソリューションによる社会貢献・企業価値向上・ビジネス拡大等のバックアップをいたします。

実例

実例①

什器の鮮やかな模様を生み出す! 廃棄アイウェア

破損や、お客様の買い替えにより、廃棄物となったアイウェアを新たな形でよみがえらせるプロジェクトにユアサ商事が参加。眼鏡には多種多様な色や質感・形が存在します。それらの眼鏡に新たな息吹を吹き込みました。眼鏡が織りなす多彩な模様が個性的な存在感を生み出し「お客様と共に共に作り上げる店舗」という付加価値を実現しました。

実例②

欠け割れヒビのあるB品陶器が陶器ならではのマットな質感のスツールやテーブルに

陶器の販売や運送時のトラブルで発生する欠け割れヒビ。販売不可能となった陶器商品は廃棄物として処理されます。これらを集め、粉砕して固めることで、陶器の元となる粘土質の質感を生かした高級感あるスツールとしてよみがえりました。

陶器に塗られる釉薬の鉱物成分が美濃焼、瀬戸焼、有田焼など陶器の個性となる色や風合いを生み出します。釉薬部分を集めて固めることで、スツールやテーブルの色・質感は様々に変わります。

実例③

沖縄沿岸域に堆積した赤土問題。赤土の建材化で赤土収集プロジェクトに貢献

沖縄の赤土流出は大きな社会問題のひとつです。開発等の影響でむき出しとなった赤土土壌が強い雨で海に流出すると、細かい粒度の赤土がサンゴ礁等を覆い礁生態系を破壊します。現在、海底の赤土除去活動が行われていますが、除去した赤土には海水塩分が混じっているため土壌に戻せず大量の廃棄物となっています。

沖縄赤土問題とは

赤土を使ったアップサイクルソリューションにも取り組んでいます。

会津若松の古民家を使った飲食店店舗への改修では、赤土を使用して壁を仕上げました。古くから日本家屋では、壁を漆喰で塗るなど土を原料としてきました。赤土を建材とすることで、日本家屋の良さを活かした温かみのある室内が完成しました。

内装材に赤土を使用しました。日本産出の天然土は、風合い・質感が伝統的な木造家屋と馴染みます。

土を特殊な天然素材で固める技術と赤土をマッチングしました。 化粧室壁面のタイル壁材に赤土を使用しています。タイル壁材は施工後に空気中の CO2 を吸収し硬化するためカーボンニュートラルにも貢献します。(1㎡の使用で1.3kgのCO2を吸収)

ソリューション② 間伐材・未利用材を循環利用

豊かな森林を守るための活動にも貢献しています。ユアサ商事グループでは、

国内に3箇所(約110ha)の森林を保有しており、間伐や植樹といった整備活動を行っています。

これにより森林の成長が促され大気中のCO2吸収量が増加します。

整備活動が評価され、保有の一部の森林が J-クレジット制度の認証を受けています。

森林が適正なCO2吸収を行うための森林整備により、間伐材、楢枯れ材などの撤去が

必要ですが、この時に出た間伐材、楢枯れ材は、木材としては販売ができません。

これらを持続的に循環させるための仕組みづくりを行っています。

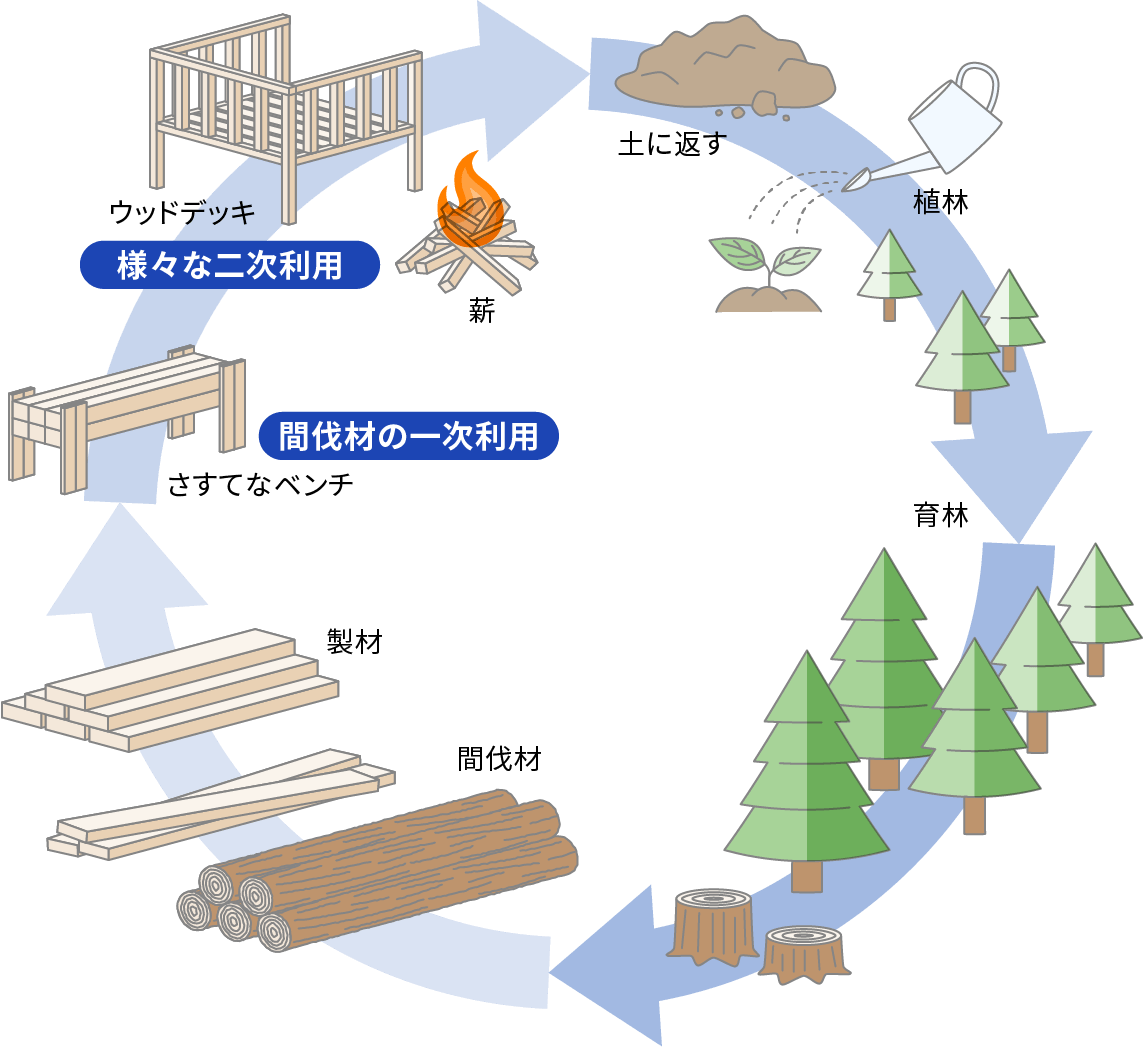

間伐材、未利用材の持続的な

循環利用のしくみ

-

①伐採〜間伐材〜製材

間伐材を角材に製材。

無垢の素材を活かした『さすてなベンチ』に。 -

②「さすてなベンチ」を街中に設置

公共機関をはじめ、公園、バス停、大型商業施設や商店街などに設置。

-

③基本はレンタル利用

半年ごとに座面の角材を交換レンタル利用が基本で、半年ごとに座面の角材を交換。

-

④半年ごとに座面の角材を回収して

二次利用する。

(使用例:ウッドデッキ・フェンス・ウッドブロック・生活用品・木小物・チップ・新など) -

⑤自然(土)にかえす

無垢のままだから可能に。

-

⑥新しい苗木を植え、森を守り育てる

実例

実例①

ナラ枯れ材問題を解決する「さすてなベンチ」

ナラ枯れ問題とは、カシノナガキクイムシが媒介する「ナラ菌」によって樹木が集団的に枯死する深刻な問題で、令和5(2023)年度には44都道府県で被害が確認され、被害量は高水準で推移し、全国に拡大しています。対策の一つとして被害木の伐採が進められていますが、その木材の有効活用が課題となっています。 「さすてなベンチ」は、この問題となっているナラ枯れ被害木を積極的に活用し、未利用の間伐材と共に、持続可能な循環サイクルに乗せることで、森林の再生とSDGs達成に貢献します。

詳細ページはこちら